Besuch bei den Pataxó in Bahia

Brasilien: Unsere Mitarbeiter Guadalupe Rodríguez, Felipe Duran und Klaus Schenck sind für den Verein in den brasilianischen Bundesstaaten Bahia, Maranhão und Pará unterwegs, um unsere Partnerorganisationen zu besuchen. Endpunkt der Reise ist die Teilnahme am Gipfel der Völker, der parallel zur Weltklimakonferenz COP30 Mitte November in Belém im Amazonasgebiet stattfindet.

Unsere erste Station machen wir im Süden des Bundesstaates Bahia. Leider spielt das Wetter nicht mit – es ist regnerisch, das Licht trüb und grau. Für die Fahrt von Porto Seguro zum Gemeindebezirk Prado brauchen wir vier Stunden. Im Ort Guarani ist der Asphalt zu Ende - es beginnt eine unbefestigte rutschige Piste voller Schlaglöcher und Schlamm. Mit Vierradantrieb holpern wir schlingernd und schaukelnd durch hügeliges Land.

Großgrundbesitzer haben das Gebiet in Beschlag genommen, wie Hinweisschilder und Portale an den Einfahrten anzeigen. Der artenreiche Atlantische Regenwald musste entlang der Piste Rinderweiden weichen. Die Flächen sind bereits mehr oder weniger stark degradiert, nur ab und zu sehen wir darauf Zebu-Rinder für die Fleischproduktion grasen. Dazwischen erstrecken sich Plantagen mit Kaffee, Kakao, Papaya und Pfeffer.

Der Süden Bahias ist ein Zentrum der Papier- und Zellstoffindustrie

Immer wieder fahren wir an öden Eukalyptus-Plantagen vorbei. In endlosen Reihen recken sich die dünnen Bäume bis zu 30 Meter hoch in den Himmel. Für Tiere und Pflanzen bieten sie keinen Lebensraum. Die Monokulturen und dort eingesetzten Pestizide zerstören und vergiften die empfindlichen Böden und Wasserquellen.

Die Papier- und Zellstoffkonzerne Suzano, Veracel (ein Joint-Venture des brasilianischen Suzano-Konzerns mit der schwedisch-finnischen Stora-Enso-Gruppe) und Aracruz haben hier im Süden Bahias und im benachbarten Bundesstaat Espírito Santo eines ihrer Hauptproduktionsgebiete. 15 Millionen Tonnen Zellstoff exportiert Brasilien pro Jahr, davon nach Deutschland jährlich eine Million Tonnen Eukalyptus-Zellstoff.

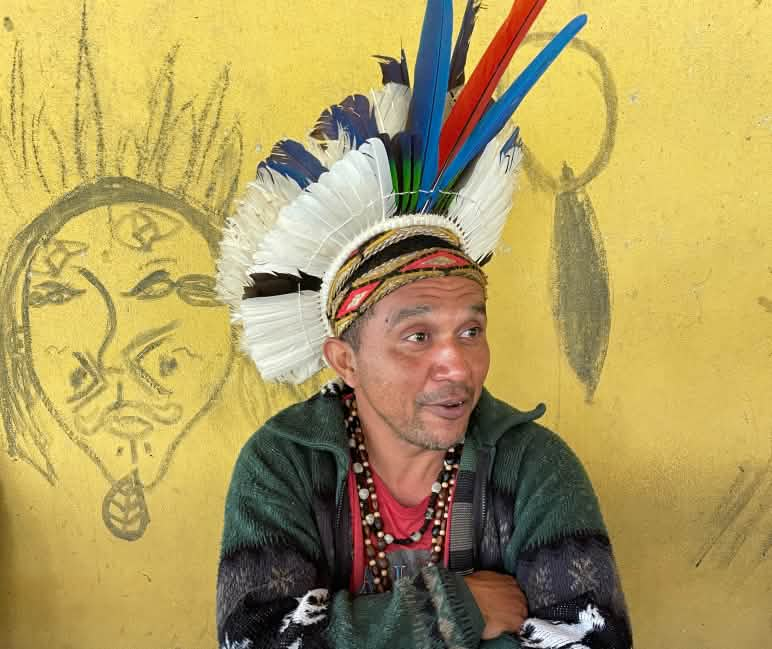

Nach 30 Kilometern und zweieinhalb Stunden Fahrt kommen wir kurz vor der Atlantikküste im Indigenendorf Rio Docahy an. Auf einer von den Indigenen zurückeroberten Farm wartet der Führer Mãdy Pataxó auf uns. Wir setzen uns an einen großen massiven Holztisch. Zusammen mit seiner Mutter serviert er uns ein Mittagessen. Dann beginnt Mãdy zu berichten.

Mãdy ist einer der Führer der Pataxó und in verschiedenen Funktionen und Initiativen aktiv. 2022 war er auf Rundreise in Europa, darunter auf Einladung des Netzwerks Kooperation Brasilien (KoBra) in Deutschland, aber auch in Brüssel bei der EU und in Genf bei den Vereinten Nationen.

Geschichte der Vertreibung, Entrechtung und kulturellen Zerstörung

Die Pataxó sind schon seit über 500 Jahren bedroht. Genau hier an der Küste ging im Jahr 1500 eine Gruppe portugiesischer „Entdecker“ unter Führung von Pedro Álvares Cabral zum ersten Mal in Brasilien an Land, um das Land für die portugiesische Monarchie zu erobern.

Einer der schwerwiegendsten Angriffe auf die Pataxó erfolgte im Jahr 1951. Polizeieinheiten überfielen das Dorf Barra Vella, zündeten die Häuser an, schlugen, vertrieben oder töteten die Menschen. Unter der Attacke und ihren Folgen leiden die Pataxó noch heute.

Ab den 1970er Jahren wurden in dem Gebiet die begehrten Tropenhölzer von der Holzfirma Brasil Holanda de Industria S.A. geschlagen, erzählt uns Mãdy. Deshalb gibt es heute hier keine ausgewachsenen Bäume der kommerziell genutzten Tropenholz-Arten.

Aktuell leben etwa 20.000 Pataxó in 50 Dörfern, sagt Mãdy. Hier im Gemeindebezirk Prado haben die brasilianischen Behörden vor vielen Jahren begonnen, Teile des traditionellen Territoriums der Pataxó in zwei indigenen Ländern abzugrenzen: Das „TI Comexatiba“ mit 28.000 Hektar und das „TI Barra Velha do Monte Pascoal“ mit 53.000 Hektar Land.

Für die offizielle Anerkennung der beiden indigenen Länder fehlen nur noch die letzten Schritte, doch die Verfahren ziehen sich seit fast vierzig Jahren hin. Währenddessen nehmen Großgrundbesitzer und Firmen immer mehr indigenes Land in Beschlag.

Es gibt zahllose Landüberschneidungen mit Rinderfarmen, Eukalyptusplantagen, Tourismusbetrieben und staatlichen Schutzgebieten wie dem Nationalpark Monte Pascoal (223 km²).

Die Pataxó reagieren mit Rückbesetzungen des Lands

Der 1999 von der brasilianischen Regierung zu den Fünfhundert-Jahrfeiern der „Entdeckung Brasiliens“ geschaffene „Nationalpark der Entdeckung“ (Parque Nacional do Descobrimento, 227 km²) wurde ohne Konsulation und ohne unsere Beteiligung gegründet, berichtet Mãdy. 2002 haben wir ihn deshalb besetzt.

Immer wieder führen die Pataxó solche friedlichen Rückbesetzungen, Selbstabgrenzungen und Selbstdemarkationen betroffener Landflächen durch. Derzeit sind es etwa 80 Flächen. 2025 hat das Bundesgericht der 1. Region (TRF1) in einem Urteil das Vorgehen der Pataxó im indigenen Land Barra Velha do Monte Pascoal als rechtmäßig bestätigt.

Extreme Gewalt gegen Indigene

Seit 2022 sind die Pataxó einer neuen Welle von Überfällen und extremer Gewalt mit Verletzten und Toten durch bewaffnete Gruppen wie „Invasão Zero“ ausgesetzt. Auch Polizisten sind an den Überfällen beteiligt. Sechs Pataxó wurden seitdem getötet, darunter ganz in der Nähe der 14-Jährige Gustavo und die indigene Führerin Nega Pataxó. Der Fernsehsender Globo Bahia hat darüber Anfang dieses Jahres die fünfteilige Reportage „Land im Krieg“ ausgestrahlt.

Drei Wochen vor unserem Besuch haben 40 bewaffnete Milizionäre nur weniger Kilometer entfernt die Pataxó angegriffen und zwei Indigene verletzt, erklärt Mãdy. Der Präsident einer Agrarvereinigung soll die Männer gegen Bezahlung für den Überfall engagiert und mit einem gemieteten Bus in das indigene Land geschafft haben, berichtet der Brasilianische Indigenenverband APIB.

Vertreter der Agrarindustrie und Blogger im Internet bezeichnen die Pataxó als falsche Indigene. Sie behaupten, dass wenige Indigene riesige Landflächen besitzen würden, verbreiten Hass und rufen zu Gewalt auf. Dabei haben sich einzelne Großgrundbesitzer Landflächen angeeignet, die größer sind als das anerkannte Land ganzer indigener Gemeinschaften.

Wir brauchen das Land und seine Ressourcen zum Leben, erklärt uns Mãdy. Das Land ist unser Körper, das Wasser unser Blut und der Regenwald unser spiritueller Glaube.

Die Pataxó pflanzen neuen Wald

Dann brechen wir mit Mãdy auf, um ganz in der Nähe einen von den Indigenen vor drei Jahren besetzten Agrarbetrieb zu besuchen. Er liegt inmitten einer 500 Meter breiten Schneise, die die Pataxó in die Eukalyptus-Plantagen geschlagen haben. Nun sind sie dabei, das Gebiet mit heimischen Baumarten zu renaturieren. Das Ziel ist es, einen bewaldeten Korridor zwischen den bestehenden Wald- und Schutzgebieten zu schaffen, den auch die Wildtiere nutzen können.

Nach einem Gespräch mit einem weiteren indigenen Führer, Capivara Pataxó, müssen wir uns verabschieden. Um 18 Uhr wird es bereits dunkel, die Piste ist in schlechtem Zustand und die Entfernungen in Brasilien sind riesig.

Für uns ist der Besuch eine erste direkte Kontaktaufnahme vor Ort mit den Pataxó. Unser Ziel ist es, eine längerfristige Zusammenarbeit zu vereinbaren. Die Pataxó brauchen zur Anerkennung ihrer Rechte öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 4.8.2025. DECISÃ. TRF1 reconhece direito de Pataxós à área da Fazenda Paraíso, no sul da Bahia: https://www.trf1.jus.br/sjba/noticias/trf1-reconhece-direito-de-pataxos-a-area-da-fazenda-paraiso-no-sul-da-bahia

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), 7.10.2025. Associação do Agronegócio do Extremo Sul da Bahia contratou grupo que realizou o ataque contra o Povo Pataxó: https://apiboficial.org/2025/10/07/associacao-do-agronegocio-do-extremo-sul-da-bahia-contratou-grupo-que-realizou-o-ataque-contra-o-povo-pataxo/

und

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), 21.10.2025. Agronegócio contrata pistoleiros e tenta promover etnocídio indígena no extremo sul da Bahia: https://apiboficial.org/2025/10/21/agronegocio-contrata-pistoleiros-e-promove-etnocidio-indigena-no-extremo-sul-da-bahia/

Diese Seite ist in folgenden Sprachen verfügbar:

„Eukalyptus tötet unser indigenes Land!“

Auch in Südamerika breiten sich die Baumplantagen der Papierindustrie auf Kosten von Mensch und Natur aus. Mit 800.000 Tonnen pro Jahr ist Brasilien der größte Zellstofflieferant Deutschlands.

Brasilien: Gentechnisch veränderte Eukalyptus-Bäume stoppen!

Der Papier- und Zellstoffkonzern Suzano will genetisch veränderte, gegen Glyphosat resistente Eukalyptus-Bäume auf seinen Plantagen pflanzen. Bitte protestieren Sie!

Landraub macht die Armen ärmer

Ackerland ist begehrt. Staaten, Konzerne und Spekulanten übernehmen riesige Flächen in Afrika und Südamerika, um Nahrung und Agrotreibstoffe für den Export zu produzieren.