Unsere Partnerbesuche im Bundesstaat Maranhão

Brasilien: Guadalupe Rodríguez, Felipe Duran und Klaus Schenck sind für den Verein in Brasilien unterwegs, um unsere Partnerorganisationen im Regenwald zu besuchen. Hier der Bericht von den Besuchen im Bundesstaat Maranhão. Endpunkt der Reise ist die Teilnahme am Gipfel der Völker, der parallel zur Weltklimakonferenz COP30 Mitte November in Belém im Amazonasgebiet stattfindet.

1. November 2025

Wir wollen Tauá-Mirim als Schutzgebiet

„Wir wollen in unserem Territorium im Regenwald bleiben“, erklärt Rosana aus dem Dorf Taim. „Die Regierung und die Firmen müssen die Natur und die Menschen an die erste Stelle stellen. Wir schützen den Regen- und Mangrovenwald, die Wasserquellen und die Naturgeister, die „encantados“. Unser Gebiet Tauá-Mirim ist die grüne Lunge von São Luís.“

Was Rosana meint, ist uns auf dem Weg nach Tauá-Mirim auf drastische Weise klar geworden. Von São Luís, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Maranhão am Atlantik, sind wir über eine Schnellstraße durch eine apokalyptische Gegend gefahren. Vom Amazonasregenwald ist nichts mehr übrig.

Stattdessen geht es vorbei an Eisenhütten, Eisenerz-Terminals und Verladehäfen, einer Aluminiumraffinerie mit immensen Becken voll mit toxischem Rotschlamm, Lager- und Verladeanlagen für Soja, Mais und Eukalyptus-Zellstoff, einem Kohlekraftwerk, Lagertanks für Benzin und Diesel, enormen Hallen der Düngemittelindustrie, einer Zementfabrik, Minenbetrieben für den Abbau von Sand und Schotter, riesigen Tankstellenkomplexen und Rastplätzen für Lastwagen. Alles ist voller Müll, Bauschutt, verbrannter Erde und toxischem Staub.

Die Folgen des Rohstoff-Konsums

Brasilien ist einer der globalen Rohstofflieferanten. Unser Konsum und Lebensstil fußt auf der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und der dort lebenden Menschen. Und so rückt der Industrie- und Hafengürtel entlang der riesigen Bucht von São Marcos am Atlantik bis an den Rand von Tauá-Mirim vor und droht das Gebiet zu verschlingen. Eine Regasifizierungsanlage, in der verflüssigtes Erdgas (LNG) wieder in den gasförmigen Zustand umgewandelt wird, soll dort unter anderem errichtet werden.

Im Dorf Taim empfangen uns die Einwohner mit frischen Früchten und Säften, zum Mittag gibt es Reis mit Fisch und Acaí-Brei. Seit 22 Jahren kämpfen sie dafür, dass die brasilianische Regierung das 16.000 Hektar große Regen- und Mangrovenwaldgebiet Tauá-Mirim als eine sogenannte Reserva Extractivista (RESEX) unter Schutz stellt. Diese in Brasilien offizielle Schutzgebietskategorie vereint den Erhalt der Natur mit den Rechten und Nutzungen traditioneller Völker und Gemeinschaften. In der EU entspräche das etwa einem Biosphärenreservat und auf internationaler Ebene einem „Schutzgebiet mit nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen“.

Unser Gebiet Tauá-Mirim ist die grüne Lunge von São Luís, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Maranhão am Atlantik.“

Die gut 2.000 Familien in zwölf Dörfern in Tauá-Mirim sammeln in den Mangroven Krabben und Muscheln, fangen Fische mit kleinen Wurfnetzen und Reusen, ernten im Regenwald die Früchte der Açai- (Euterpe oleracea) und Burutí-Palmen (Mauritia flexuosa) und bauen für den Eigenbedarf auf kleinen Parzellen Maniok, Gemüse und Tropenfrüchte an.

Rettet den Regenwald unterstützt die Initiative mit der Petition „Tauá-Mirim muss unter Schutz gestellt werden“. Gemeinsam überlegen wir nun, wie in den kommenden Tagen die Petition öffentlichkeitswirksam der Regierung übergeben werden kann. In der Hauptstadt Brasilia, in São Luís und im Rahmen der Weltklimakonferenz COP30 in Belém. So wie bei uns reagieren auch in Brasilien die Politiker oft erst, wenn es gesellschaftlichen Druck und öffentliche Aufmerksamkeit gibt.

31. Oktober 2025

Treffen mit Partnerorganisationen in São Luís

Heute haben wir uns mit neun unserer Partnerorganisationen im Bundesstaat Maranhão getroffen. Der katholische Indigenenrat CIMI hat uns dazu sein Büro in der Hauptstadt São Luís zur Verfügung gestellt. Mit insgesamt 22 Personen haben wir uns über die gemeinsame Arbeit, die von uns mit Spendengeldern unterstützten Aktivitäten und Projekte, über die weitere Zusammenarbeit und Strategien ausgetauscht.

Unsere Arbeit ist erfolgreich, weil wir ein Netzwerk von Partnerorganisationen zusammengebracht haben, die sich gut miteinander ergänzen und eine vertrauensvolle, koordinierte und effiziente Arbeit zum Schutz der Menschenrechte und Umwelt leisten.

Die wichtigsten Bedrohungen bilden die Ausweitung der Agrar- und Bergbauindustrie für die Ausfuhr von Rohstoffen und große Energie- und Infrastrukturprojekte wie der Bau von Landtstraßen, Gütereisenbahnen und Exporthäfen.

Ein Thema, das alle unterstützten Gruppen betrifft, ist der massive Einsatz von Pestiziden – Herbizide, Insektizide und Fungizide, durch die Agrarindustrie. Besonders gravierend sind Sprüheinsätze aus der Luft mit Drohnen und Propellerflugzeugen, weil sie die Gebiete großräumig verseuchen. Viele der eingesetzen Chemikalien sind in der europäischen Union verboten, weil sie als besonders umweltschädlich oder gesundheitsgefährdend eingestuft sind. Unsere Partner sagen, es wird ein Giftkrieg gegen die Menschen geführt, um sie zu schädigen, auszuhungern und von ihrem Land zu vertreiben.

Die umwelt- und menschenfreundliche Alternative dagegen ist Agrarökologie, also kleinteilige und vielfältige Landwirtschaft ohne Chemie, die Kombination von Landwirtschaft mit Bäumen (agroforstwirtschaftliche Systeme) und Permakultur.

30. Oktober 2025

Besuch bei den indigenen Akroá-Gamella

Unsere Ankunft bei den indigenen Akroá-Gamella verspätet sich, weil wir lange in Staus an Baustellen feststecken. Auf Dutzenden Kilometern werden die vom massiven Lastwagenverkehr ruinierten Landstraßen erneuert und verbreitert. Schwere LKWs mit neun Achsen und 26 Metern Länge schaffen in endlosen Kolonnen Soja, Mais und Tropenhölzer aus dem Landesinneren an die Atlantikküste zu den Häfen in São Luís, während Treibstoffe, Düngemittel und Pestizide in die entgegengesetzte Richtung transportiert werden.

So kommen wir erst im Dunkeln bei den Akroá-Gamella an, die uns mit Tänzen und Gesängen in ihrem Territorium empfangen. Damit stimmen sie die Waldgeister auf unseren Besuch ein. Dann geht es los, auch wir müssen mittanzen und werden Teil der Gruppe. Für die Indigenen steht immer das Kollektiv im Zentrum, nicht die Einzelperson, und Entscheidungen werden gemeinsam in Versammlungen getroffen.

Die Nacht verbringen wir im Haus des indigenen Führers Kum’tum im Dorf Cajueiro Piraí. Es liegt auf einem ehemaligen Großgrundbesitz, den die Akroá-Gamella besetzt haben. Dort haben sie im August eine dreitägige Versammlung des Netzes der Völker (Teía dos Povos) von Maranhão veranstaltet, an dem tausend Menschen verschiedener Völker und afrobrasilianischer Gemeinschaften (Quilombolos) teilgenommen haben. Rettet den Regenwald hat das Treffen mit Spendengeldern unterstützt.

Am nächsten Morgen versammeln wir uns zum Gespräch, das mit einem Tanz und Gesang eröffnet wird: „Wir Akroá-Gamella gehören zu den indigenen Völkern, die durch die Politik der Integration und Assimilation der brasilianischen Regierung ausgelöscht werden sollten“, berichtet Kum’tum.

Wiederbesetzung geraubter Landflächen

„Nach langem Schweigen haben wir in den 1990er Jahren begonnen, uns zu organisieren. 2014 hat die staatliche Indigenen-Behörde FUNAI mit der Demarkation unseres Landes Taquaritiua begonnen, doch das Verfahren kommt kaum voran. Seit einigen Jahren wiederbesetzen wir geraubte Flächen. Das Land kann man nicht kaufen, es gehört nicht uns, vielmehr sind wir es, die zu dem Land gehören.“

Die Indigenen berichten uns von den ständigen Attacken, Schikanen, dem Hass und der Gewalt, denen sie ausgesetzt sind. Auch sie leiden unter den Sprüheinsätzen mit Pestiziden aus der Luft. Holzfirmen rauben die wertvollen Bäume, in den Flüssen werden Sand und Kies als Baumaterial abgebaut, ihr Land wird von Agrar- und Gewerbebetrieben und Infrastrukturprojekten in Beschlag genommen, wurde zum Abkippen des Mülls zweier benachbarter Städte benutzt.

Fragwürdiger Besuch der Bundespolizei

Dann müssen wir das Treffen unterbrechen. In dem Nachbardorf Centro do Antero ist die brasilianische Bundespolizei mit drei Geländewagen und bewaffneten Polizisten aufgetaucht. Zusammen fahren wir sofort hin. Der führende Beamte erklärt, sie kämen als Freunde, sie würden Anzeigen der Akroá-Gamella gegen den Elektrizitätskonzern Equatorial nachgehen. „Die Firma verlegt eine Hochspannungsleitung durch unser Land, ohne uns konsultiert und ohne unsere Erlaubnis zu haben“, erklärt uns eine Führerin.

Doch schnell kommen Zweifel über das Ziel der Bundespolizisten auf. Sie können keinen Einsatzbefehl vorlegen, könnten auch keine Beweise oder Zeugenaussagen aufnehmen, sie wollten nur das Gebiet inspizieren.

Es ist gut möglich, dass die Beamten nur auskundschaften sollen, wie wir reagieren, wie der Zugang zum Dorf ist, wie es hier aussieht, und wer unsere Führerinnen und Führer sind, besprechen die Indigenen unter sich. Schließlich fahren die Beamten wieder ab, um den Bau einer Tankstelle zu besichtigen, die auf dem Land der Akroá-Gamella illegal errichtet wird.

Zum Abschluss unseres Treffens servieren die Akroá-Gamella gegrillten Fisch. Dann müssen wir unsere Sachen zusammenpacken und nach São Luís zurückfahren – durch Baustellen und endlose Lastwagen-Kolonnen.

29. Oktober 2025

Gesunde Vielfalt statt industrielle Monokulturen

Zusammen mit unserer Partnerorganisation ACESA (Vereinigung für Gesundheitserziehung und Landwirtschaft) sind wir in das Dorf Centro da Josina im Landesinneren von Maranhão gefahren. Im Haus der Kleinbauernfamilie von Elizangela und Reinaldo Furtado werden wir mit Kaffee, Früchten und frischem Saft empfangen.

Dann starten wir einen Rundgang durch das 11 Hektar große Grundstück. „Früher habe ich auf einer Soja-Farm gearbeitet“, erzählt Reinaldo. „Doch bald wurde mir klar, wie schädlich die Monokulturen, der Einsatz von Pestiziden, Mineraldünger und Gentechnik für Mensch und Natur ist."

Deshalb ist er in sein Dorf zurückgekehrt und hat mit Beratung von ACESA begonnen, das Grundstück zu bebauen. Jetzt arbeitet er mit agroökologischen und agroforstlichen Methoden - ohne Chemie und künstliche Dünger.

Er kombiniert den Anbau von einjährigen Pflanzen wie Mais und Maniok und Gemüse mit Bananen, Fruchtbäumen, Palmen und tropischen Edelhölzern, was sehr produktiv ist. Die verschiedenen Pflanzen stärken und schützen sich untereinander, nutzen den Boden, die Nährstoffe und das Licht optimal aus. Monokulturen gibt es hier nicht und die verschiedenen Kulturen sind ständig am rotieren. Hühner und die Fischzucht in Teichen ergänzen die Speisekarte. Nur die Hälfte seiner kleinen Farm benötigt er für die die Eigenversorgung und den Lebensunterhalt, die andere Hälfte ruht.

Seit über zehn Jahren arbeitet ACESA auch mit Frauen des Dorfes. Diese nutzen die Bestände an Babassu-Palmen in der Gegend. Deren Früchte, Samen, Stämme und Palmenwedel haben sehr vielseitige Nutzungen – von Lebensmitteln über Kosmetik, Medizin, Kunsthandwerk und als Baumaterialien. Aus den Früchten wird Öl gepresst sowie Mehl für den menschlichen Verzehr hergestellt. Die Fruchtschalen dienen als Holzkohle zum Kochen und für Kunsthandwerk, die Palmenwedel zum Dachdecken und die Palmenstämme liefern Bauholz.

„Früher haben wir uns geschämt, Babassu-Sammlerinnen zu sein. Jetzt sind wir stolz darauf“, erklärt die Bäuerin Maria Senhora.

Zehn Frauen aus dem Dorf haben sich dazu zusammengetan, treffen sich wöchentlich und verarbeiten und verkaufen gemeinsam die Ernte und die daraus gergestellten Produkte. „Wir nutzten nun auch die Blätter der Bananenstauden. Daraus stellen wir die Deckseiten von Notizbüchern her“, sagt ihre Kollegin Dona Oneide. Vor dem Haus haben sie auf einem Tisch ihre Produkte ausgestellt.

„Wir haben den Frauen geholfen, sichtbar und selbstständig zu werden“, sagt Didí Alves von ACESA. Seine Organisation arbeitet in dem Gebiet in fast 30 Dörfern in sechs Gemeindebezirken. Die gravierendsten Probleme in dem Gebiet sind die Pestizidbesprühungen, der Landraub durch Großgrundbesitzer und Agrarfirmen und die Zerstörung der Wasserquellen.

28. Oktober 2025

Wir lassen uns von der Agrarindustrie nicht unterkriegen

Die Menschen aus dem Dorf Alegría im Landesinneren des Bundesstaates Maranhao bereiten uns einen herzlichen Empfang. Es liegt im Gemeindebezirk Timbiras, einem Gebiet, in dem der Amazonasregenwald in die Savannen des Cerrrado übergeht.

Seit vier Jahren unterstützt Rettet den Regenwald über unseren Partner, die Pastorale Landkommission CPT, die Kleinbäuerinnen und Bauern des Dorfes. Insgesamt arbeitet CPT mit etwa 360 Familien in zwanzig Gemeinden im Gemeindebezirk Timbiras.

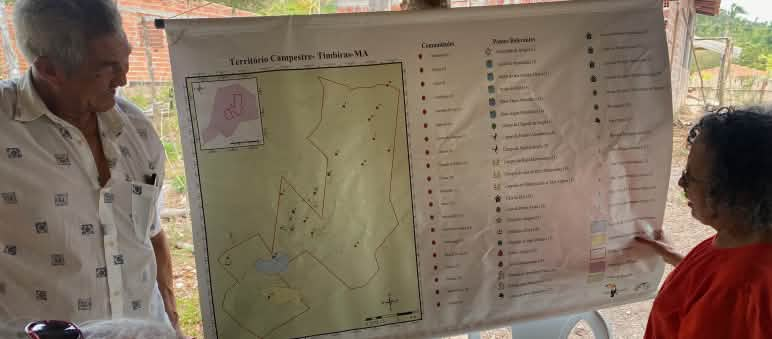

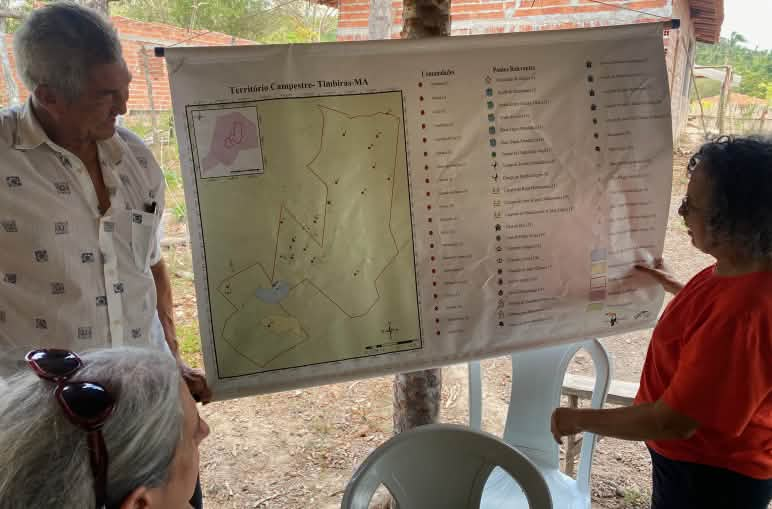

„Seit vier Jahren arbeiten wir im Gebiet, Dank der Spendengelder von Rettet den Regenwald“, erklärt uns Antonia Calixto von der CPT. „Zuerst haben wir mit den Einwohnern Karten erstellt, die die Lage der Dörfer und die Nutzungen der Landflächen zeigen. Das ist wichtig, um gegen Landraub und illegale Waldrodung vorzugehen.“

Ein Jahr zuvor waren die ersten Holz-, Agrarfirmen und Landspekulanten in der Gegend angekommen. Sie begannen, die wertvollen Tropenhölzer wie Ipé und Massaranduba abzusägen und kaufen Grundstücke auf. Die geplünderten Reste des Waldes beseitigen sie per Bandrodung. Dann säen sie dort das tropische Weidegras Capim. Und in einigen Jahren dann wahrscheinlich Mais oder Soja. Etwas weiter südlich im Gemeindebezirk Balsas breiten sich bereits überall Soja-Monokulturen aus.

Der Giftkrieg gegen die Menschen muss aufhören

„Die Giftsprühdrohne ist über mich hinweggeflogen und hat mich mit Pestiziden besprüht. Das Gift hat meine Haut verätzt“, erklärt der Kleinbauer und zeigt uns seine zerstörte Haut. „Seitdem kann ich nicht mehr arbeiten und meinen Lebensunterhalt bestreiten.“

Was uns die Menschen erzählen, ist schrecklich. Sie sagen, die Agrarindustrie führt einen Giftkrieg gegen sie. Per Flugzeug und Drohne wird die Landschaft mit Chemikalien besprüht. Alles wird vergiftet und stirbt ab: Die Bäume, der Mais, die Bananen-, Maniok- und Gemüsepflanzen der Kleinbauern, die Wasserquellen und Bäche. Das Ziel ist es offenbar, die Menschen zum Aufgeben zu zwingen, sie von ihrem Land zu vertreiben und die Flächen billig aufzukaufen, um dann dort Rinderweiden, Soja-Monokulturen oder Eukalyptus-Plantagen anzulegen.

Weil der Gemeindebezirk inzwischen Pestizidbesprühungen aus der Luft verboten hat, fliegen jetzt abends im Dunkeln Sprühdrohnen. Es ist praktisch unmöglich, die Drohnen zu filmen, zu beweisen, wer sie steuert und hinter den Giftattacken steckt. Sie haben Anzeigen bei verschiedenen Ministerien und Behörden eingereicht, aber es geht immer weiter. Die Richter sind wahrscheinlich Komplizen der Agrarfirmen, vermuten die Kleinbauern.

Sie wollen aber nicht aufgeben und sich vertreiben lassen. Die Zusammenarbeit mit der CPT, unsere Unterstützung und unser Besuch geben ihnen Hoffnung. Mit rechtlicher Beratung durch die CPT haben die Menschen in Timbiras die Agrarfirma Maratá wegen Landraub verklagt. Mit Erfolg, per Gerichtsurteil erhielten sie 1.700 Hektar Land zurück, von dem sie die Firma gewaltsam vertrieben hatte.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Fisch, Bohnen und Reis, überreichen sie uns zum Dank einen geflochtenen Korb mit lokalen Produkten. Babassu-Kekse, Babassu-Mehl und Seife aus Babassau-Öl und Halsketten aus Babassu-Schalen und Waldfrüchten.

Zum Ausklang wandern wir gemeinsam in den Regenwald, den die Einwohner erhalten haben. Sie zeigen uns dort eine Wasserquelle, die auch jetzt Mitten in der Trockenzeit weiter sprudelt und sauberes Trinkwasser liefert.

Netzwerk Agro e Fogo, Katholischer Indigenenrat CIMI Maranhão, Pastoraler Rat der Fischer CPP, Pastorale Landkommission CPT Maranhão, Justiça nos Trilhos, Netzwerk RAMA – Rede de Agroecologia do Maranhão, Rede de Mulheres Agroecológicos, Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente GEDMMA, Initiative Tauá-Mirim

Diese Seite ist in folgenden Sprachen verfügbar:

An die Regierungen der Welt: Schützt unser Klima – Rettet den Amazonasregenwald!

Indigenen-Vereinigungen, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen machen mit dem Gipfel der Völker Druck auf die Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien

Tauá-Mirim muss unter Schutz gestellt werden

Die Mangroven, Wälder und Flüsse und die Lebensquellen der Menschen in Tauá-Mirim im Amazonasgebiet müssen dringend geschützt werden.

Ihre Spende schützt Lateinamerikas Vielfalt

In Amazonien wächst der größte und berühmteste Regenwald der Welt. Der Regenwald Amazoniens spielt eine tragende Rolle im Klimasystem der Erde.

Klimakrise: Wälder und Humusböden schützen

Der Erhalt der Wälder der Erde ist sehr wichtig für den Klimaschutz: Sie speichern gewaltige Mengen Kohlenstoff und regulieren den Wasserkreislauf.